Pandemiegesichter

Beate Wichmann • 17. April 2021

Pandemiegesichter

Die tägliche Bewegung ist wichtig. Meine Hausärztin sagte kürzlich: „Sitzen ist das neue Rauchen!“ Ich nahm mir vor, die von vielen Seiten angeratenen 10.000 Schritte täglich zu gehen. In den Ferien gelingt es tadellos. In der Schulzeit im Homeschooling ist das schwieriger. Ich gehe, obwohl ich Effizienzfanatikerin bin, sinnlos zum Briefkasten oder zum Müll oder eine Runde um den Block, der nebenbei ganz hübsch ist, weil er an der via regia entlang geht und ich in wenigen Schritten bei der Erfurter Krämerbrücke bin. Das Schöne so nah steht aber dem Ziel des Schrittemachens entgegen. Nun nehme ich mir vor an die Arbeitsstätte zu gehen, damit ich Schritte bekomme. Die Schritte werden auf dem Smartphone mitgezählt. Irgendwie muss man ja zu seinen kleinen eigenen Alltagsstatistiken gelangen.

Jedenfalls gehe ich an die Arbeitsstätte, um nach dem Rechten zu sehen, weil Unterrichten dort, gerade zu gefährlich ist. Zu viele Viren, zu vielen potentielle Virenträger, zu wenig Platz. Der Unterricht läuft Online und ich suche mir ein Anliegen, warum ich da mal hingehe. Ich will einmal ins Postfach sehen. Das kann ich nur tagsüber, wenn ich Zugang zum Postfach habe. Ich marschiere los. Auf dem Spaziergang kreuzt der Landesrabbiner meinen Weg. Ich freue mich, ob des bloßen Umstandes, dass er so unbemerkt und unbeachtet des Weges gehen kann und das er da ist, hier in der Stadt in der einst Pogrome gegen Juden veranstaltet wurden, flächendeckend, allumfänglich - alle tot, schon 1349. Später dann die Shoa. Ich hänge meinen Gedanken nach und will beim Fröhlichen bleiben und lächele und denke: schön, dass er da ist der Alexander Nachama. Hoffentlich bleibt es so. Ich gehe weiter und lasse mich auf die Blüten ein und sauge den beginnenden Frühling auf. Ich will positiv denken.

In der Nähe der Schule merke ich, dass ich während der Hofpause ankomme. Ich sehe rauchende OberstufenschülerInnen. Ich grüße und gehe zum Haupteingang hinein. Das Sekretariat ist geschlossen. Ich bitte einen Kollegen mit Schlüsselgewalt mir zu öffnen. In höflicher und doch zugewandter Routine fragt er: „Wie geht es dir?“ Wissend, dass er keine langen Ausführungen über Krankheiten mag, antworte ich kurz: "Gut, aber meiner Mutter hat Krebs.“ Seine Erwiderung ist mehr ein bedauerndes Geräusch, als ein Wort, höchstens noch begleitet mit „Scheisse“ - aber mitfühlend ausgesprochen. Sein Umgang eben, ich verdenke es ihm nicht. Es ist eher der Überforderung und der zeitlichen Maschinerie der Schule geschuldet, deren Logik im 19. Jahrhundert entstand. Ich glaube da wurden Eltern von Lehrerinnen gar nicht über 80 und man brauchte das nicht so, damals ging man vielleicht eher morgens seinem Beruf in der Schule nach und nachmittags bereitete man sich für den nächsten Tag vor. Keine Ahnung wie damals KollegInnen miteinander kommunizierten. Heute läuft da viel übers Netz und neue Anwendungen, die alle Informationen weiter tragen. Alle? Wirklich alle? Was macht das denn aus, das miteinander Arbeiten? Das Kollegensein, das den Alltag teilen? Mitmenschlichkeit ist eine schöne Sache. Meist zeigt sich das in Krisen, den persönlichen und den gesellschaftlichen gleichermaßen. Man wird nach der Pandemie sehen müssen, wie man weiter miteinander zurecht kommt.

Jetzt muss man erstmal Schritte machen, damit man die Zeit gut überlebt, geistig und körperlich. Ich gehe weiter meines Weges und wen treffe ich? Einen alten Freund. Er ist Priester. Katholischer Priester. Eines Tages wird der Kardinal, wenigstens Bischof, da bin ich erfreut darüber. Es ist schön sich kurz und knapp und tiefgründig unterhalten zu können. Wenige Minuten reichen einzudringen in die Lebensrealität des Anderen, Mitgefühl zu äussern und sich auf später zu vertagen, ohne sich leer zu fühlen oder vertröstet. „Nach der Pandemie…“ hört sich in dem Gespräch hoffnungsvoll an, ehrlich, voller Ideen und Projekte und sinnvoll zu lebender Zukunft. Fröhlich ziehe ich meinen Weg weiter durch die Stadt.

Ich sehe eine Gruppe von Menschen, die nebeneinander in der Trommsdorffstraße stehen. Sie sind syrischer Herkunft. Sie haben Ramadan. Ich denke, dass sie zu nah beisammen stehen und ärgere mich über mich selbst, dass ich es nicht vermocht habe, einen fröhlichen Ramadan oder einen gesegneten Ramadan zu wünschen. Ich vertröste mich selbst, indem ich denke: Na wer weiß, was Sie geantwortet hätten und dann wäre womöglich meine schöne Stimmung kaputt gewesen. Ich vertreibe auch diesen dummen Gedanken und gehe weiter. Ich will fröhlich bleiben und Schritte machen. Ich habe einen Termin bei der Hausärztin. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät.

Ich sehe hinterm Kaufhaus weiße Porzellanpuppen. Sie haben keine Gesichter und ich denke: schnell noch ein Bild machen und das kann ich als Symbolbild nehmen. Wegen der rechtlichen Fragen, muss es neutral sein. Was gibt es Neutraleres, als Schaufensterpuppen ohne Gesichter aber mit Geschlecht? Ich versuche von fünf, sechs Metern Abstand mit dem Smartphone zu fokussieren. Ich merke, dass das Smartphone so schlau nicht ist. Ich gehe näher heran. Ich nehme meine Objekte in den Blick, ohne die dabei Arbeitenden genügend zu beachten. Ich gehe einfach mit dem Blick auf den Kamerafokus so nah heran, dass es ein sinnvolles Symbolbild ergeben könnte, wenn ich abdrücke. Eine dort arbeitenden Frau, aus dem Augenwinkel nehme ich sie wahr, wird aggressiv. Ich sage laut und deutlich: „Ich finde die Puppen sehen ja so lustig aus, auf dem Haufen. Ich wollte nur davon ein Bild machen. Ich habe keine Menschen mit aufgenommen.“ Sie antwortet in der von mir wahrgenommenen Grundaggression, die unsere Gesellschaft gerade so prägt: „Das kann heutzutage gefährlich werden!“

Ich gehe schnell von dannen, habe ja einen Termin und ärgere mich für den Rest des Tages über diesen Stumpfsinn. Was soll denn daran gefährlich sein? Was bedeutet nur für Menschen Gefahr? Welcher Kategorienfehler im Denken? Sollen mich doch die Menschen dieser Welt verklagen. Im Angesicht der Pandemie, im Wahrnehmen des Leidens der Menschen und Mitmenschen, die gezeichnet von Krankheit oder Leid oder Arbeit sind. Was bedeutet denn in diesem alltäglichen Zusammenhang die Gefahr? Es wirkt so frustrierend und lächerlich und meine gute Laune von zuvor ist im Eimer. Mitmenschen sind manchmal anstrengend. Die mit Gesichtern weniger, als die Zeitgenossen ohne. Mir macht das Leiden.

Die 10.000 Schritte habe ich geschafft an dem Tag, aber was hat mich geschafft?!

Nachdem im Jahre 2021 die Adoption von Adelheid als Mutter auf mich als adoptiertes Töchterlein erfolgt war, schrieben beide Mütter gemeinsam in der Wohnung in Erfurt in der Rudolfstraße 14 diesen liebevollen Alltagsgruß an mich. Luise war schon stark gezeichnet vom fortschreitenden Krebs und Adelheid war in der Familie Wichmann zu Besuch und erheiterte durch Flötenspiel und Unbeschwertheit die Tage von schwerer Pflege an und mit Luise. Das gemeinsame im Ehebettschlafen der beiden steht für die Nähe der Herzensschwestern, die durch jahrzehntelange Freundschaft bis in schwere Krankheit, bis zum Tod trägt. Für mich ist es eine der schönsten schriftlichen Erinnerungen an diese gemeinsame, schwere und intensiv begangene Zeit, an die Gemeinschaft und für die neue Situation als Adoptivtochter. Einen Monat lang hatte ich zwei lebende Mütter, die diese Situation beide liebten! Wenige Wochen später starb Luise - genau vier Jahre nach ihrem lieben Martin, meinem Vater. Die Karte beinhaltet für mich soviel Trost. Sie zeigt für mich, dass das gemeinsame Leben und nicht Neid und Missgunst, sondern Liebe die sich durch Teilen vergrößert. Selbst im Angesicht von schwerer Krankheit und des Todes. „Wenn das Brot das wir teilen…in der Liebe die alles um fängt“ Lied: "Wenn das Brot, dass wir teilen..." https://www.youtube.com/watch?v=vt_e67RZ348

Es ist eine gute alte Kultur, die meine drei Eltern miteinander pflegten. Das gegenseitige Beglückwünschen und Bedanken hatte einen festen Platz im Leben. Es wurde sich regelmäßig Zeit genommen für Briefe und Antworten auf Briefe und manchmal dabei gemeinsam auf einem Bogen Papier geschrieben. Hier schreibt meine Mutter Luise anlässlich Weihnachten 2012, indem Jahr als Adelheid ihre langjährige Lebensgefährtin Sabine verloren hatte über das erste Weihnachten ohne Sabine. Und auf einem gemeinsamen Papier dankt mein Vater ausführlich für die Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag. Er schrieb relativ selten Briefe, er mühte sich leserlich zu schreiben und berichtet über seine auf das Leben rückblickenden Gedanken und den Verlauf des Festes selbst. Ergänzend folgen in der Handschrift von Luise Weihnachtsgrüße. Dieser Brief ist aus dem Jahr 2016 - 2 Jahre vor dem Tod meines Vaters im Dezember 2018. Beate Krautter-Wichmann 14.4.2024

Adelheid Ostern 1975 in Badra Nun sollte das Kennenlernen endlich besiegelt werden. Der erste Besuch im Bild vor der Taufkirche festgehalten - ich sitze im Kinderwagen und Mechthild steht neben mir - Adelheid blickt etwas auf mich herab... Wer sich über Badra weiter informieren will: Stand 31.12.23

Jetzt zu dem Abkommen der Partnerkirchen. Es gab Sonderzuwendungen, die sich die freiwillige Person auszahlen lassen musste und dann ohne weitere Abrechnung ausgeben konnte. Ein solcher Aufforderungsbrief und Abwicklungsbrie aus 1983 ist hier zu sehen. Ist es nicht eine wunderbare Weise, dass man dies im guten Glauben machte? Wurde hier nicht ein wunderbares Exempel statuiert, das zeigt, dass die Buchhaltung nicht über den menschlichen Beziehungen stehen darf? Was macht es heute so schwierig solche kleinen Beträge im guten Glauben den Besitzer wechseln zu lassen, ohne ganze Verwaltungseinheiten damit zu beschäftigen? Warum soll immer Spitz auf Knopf abgerechnet werden, wenn es doch dann mehr der Sache schadet als nützt. Offensichtlich gab es Zeiten in den 1970er und 1980er Jahren, wo mit solchen Verfahren anders umgegangen wurde. Daran lohnt es sich anzuknüpfen, heute im hier und jetzt! Ich kann dem Württembergischen Diakonischen Werk nicht genug über diese großherzige Geste danken.

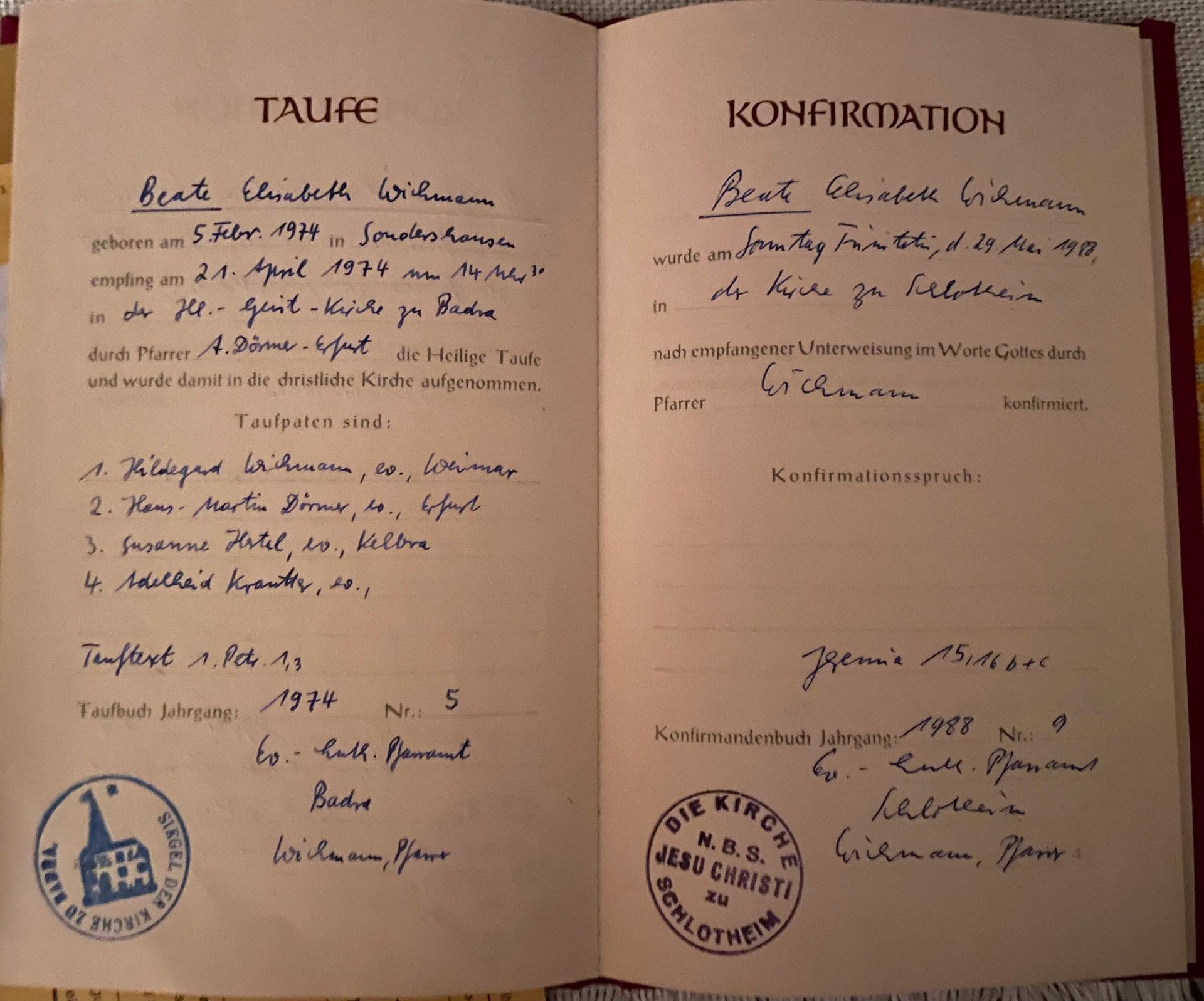

Mein Vater Martin Wichmann kam nach seinem Vikariat als junger Pfarrer in ein kleines Dorf am Fuße des Kyffhäusers. In Badra ließ er sich Mitte der 1960er Jahre nieder und hoffte auf das Nachkommen meiner Mutter, die er kurz zuvor in Eisenach kennengelernt hatte. Sie heirateten 1965 und richteten sich das Leben in dem Pfarrhaus in der kleinen Dorfgemeinde ein. Es lebten dort im Haus noch Leute, die woanders keine Unterkunft hatten, so dass alles sehr beengt und sehr einfach war. Das Nachbardorf Steinthalleben hatte mein Vater mit zu betreuen, theoretisch war auch der Kyffhäuser selbst im Gebiet der Gemeinde. „Barbarossa kam nie in den Gottesdienst“ pflegte mein Vater immer scherzhaft zu sagen. Hinter dem Eisernen Vorhang, mitten in der thüringischen Provinz ging es sehr einfach und nicht gerade kirchenfreundlich zu. Meine Eltern hatten jedoch keine hohen Ansprüche und lebten nach dem Grundsatz, dass man da seine Arbeit tut, wo man hingestellt wurde. Desto schöner war es, dass die Partnerlandeskirche in Baden-Württemberg sich etwas für die Thüringische Landeskirche ausgedacht hatte. Diese Art des aufopferungsvollen und entbehrungsreichen Lebens im Sinne der Nachfolge Jesu sollte unterstützt werden. Die Brüder im Osten hatten offensichtlich die Herzen derer im Westen nicht kalt gelassen. Zu frisch waren noch die Ereignisse rund um den Mauerbau und die Grenzsicherung aus dem Osten zwischen den beiden deutschen Staaten im Jahre 1961. Die Erinnerungen an das, was den Menschen nach dem 2. Weltkrieg als Aufbauleistung und Anpassung im Umdenken an demokratische oder sozialistische Prozesse leisten mussten, war im vollen Gange. Die Propagandamaschine dröhnte den Menschen zynisch in den Ohren: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen“ und „Den Sozialismus in seinem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.“ Eine ganze Generation von Erwachsenen kannte Menschen die hier oder dort lebten. Sie wollten sich gegenseitig unterstützen. Es gab neue Formen der Unterstützung in Partner- oder Studentengemeinden, aber den Erzählungen zufolge auch eine ganz besondere Unterstützung des Diakonischen Werkes Baden-Württemberg. Ganz genau lässt sich das für mich nicht mehr nachvollziehen, das die handelnden Akteure bereits gestorben sind, aber so ungefähr. Den Erzählungen zufolge, suchte das Diakonische Werk in Württemberg Freiwillige, die bereit waren jährlich eine feste Summe abzurufen und das Geld in aus den Familien gewünschte Waren umzutauschen. Diese Waren wurden dann als Pakete in den Osten an junge Pfarrer gesandt. Mein Vater Martin bekam die Patenschaft zu Irmgard Krautter aus Schorndorf. Sie besuchte die junge Familie in Badra und sandte jährlich mehrfach Pakete mit den gewünschten Dingen. Ein kleiner Einblick findet sich in einem Schreibheft, wo die Waren mit Preisen vermerkt wurden. Es wurden meist Mangelgegenstände gesandt wie Kaffee, Kakao, Kleidung für Kinder oder Bastel- und Backwaren. Im Laufe der Jahre wurde eine richtige Beziehung daraus. Die Dankesbriefe wechselten sich mit Paketen ab und das beschwerliche Leben wurde dadurch für meine Eltern und uns als Familie etwas erleichtert. Meine Eltern bekamen drei Kinder und beim dritten Kind, fragten Sie die Tochter der „Tante Irmgard“ ob Sie die Taufpatenschaft übernehmen wolle. Dazu in im folgenden Beitrag dann mehr. Jetzt erst zu dem Abkommen der Partnerkirchen. Es gab Sonderzuwendungen, die sich die freiwillige Person auszahlen lassen musste und dann ohne weitere Abrechnung ausgeben konnte. Ein solcher Aufforderungsbrief aus 1983 ist hier zu sehen. Ist es nicht eine wunderbare Weise, dass man dies im guten Glauben machte? Wurde hier nicht ein wunderbares Exempel statuiert, das zeigt, dass die Buchhaltung nicht über den menschlichen Beziehungen stehen darf? Was macht es heute so schwierig solche kleinen Beträge im guten Glauben den Besitzer wechseln zu lassen, ohne ganze Verwaltungseinheiten damit zu beschäftigen? Warum soll immer Spitz auf Knopf abgerechnet werden, wenn es doch dann mehr der Sache schadet als nützt. Offensichtlich gab es Zeiten in den 1970er und 1980er Jahren, wo mit solchen Verfahren anders umgegangen wurde. Daran lohnt es sich anzuknüpfen, heute im hier und jetzt! Ich kann dem Württembergischen Diakonischen Werk nicht genug über diese großherzige Geste danken.

„Verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts, doch leben muss man es vorwärts.“ Søren Kierkegaard

Ein Lebenszeugnis von zwei Müttern - für eine kurze Zeit - beide damit sehr glücklich! Ich versuche das Leben zu verstehen und manchmal ergibt es erst in der Rückschau einen Sinn. Adelheid hat uns als Familie Wichmann unterstützt, für mich wurde es zu einer lebenslangen Begleitung. Auf die Details werde ich hier nach und nach eingehen. In einem Hefter "Wichmanns DDR" finden sich Zeitzeugnisse, die ich aufgreifen, transkribieren und kommentieren möchte. Einerseits um das eigene Leben, aber auch das der Anderen zu verstehen. Die Anderen - die Eltern und die Patentante und Adoptivmutter - die sich nach und nach ganz unterschiedlich davon machen und doch so viel hinterlassen, was mir nachdenkenswert erscheint. 28. Dezember 2023

„Immer lustig und vergnügt, bis der Spatz ´nen Zentner wiegt!“ - sprach meine 94jährige Tante auf die Frage, wie es ihr denn gehe. Lachend und vergnüglich werde ich im Altersheim begrüßt und gehe deshalb gerne hin. Wenn ein Tag mal an der Arbeit weniger Erfreuliches zutage gebracht hat, dann werde ich von meiner lieben, alten Patentante Hildegard immer wieder aus dem Tief geholt. Ich frage pro forma: „Wie geht es dir?“ - die Antworten schwanken und gehen so: „Wie soll es mir gehen?“ „Was soll ich sagen, mir geht es doch gut. Ich habe doch hier alles.“ „Gut, mir tut nichts weh. Ich bin gesund.“ Die Wahrnehmung meinerseits ist: „Wie kann man so genügsam sein?“ Die Realität der Röntgenbilder und Laborbefunde spricht die Sprache der Krebsarten im fortgeschrittenen Stadium. Gut das es offensichtlich nicht ins Gehirn dringt, diese voyeuristische Diagnostik, diese Befunde. Es gibt offenbar Lebensrealitäten, die sich anders zusammensetzen. Die onkologische Medizin hat auch dafür einen Index gebildet. Wie schätzt der Mensch seine Fähigkeit ein alltägliche Aktivitäten durchzuführen - Karnofsky Index. Tante Hildegard kennt ihn nicht, den Karnofsky nicht und den Index nicht und den Willen der anderen Menschen ihren Status einzuschätzen. Sie nimmt das Leben hin, als Gott gegeben. Fröhlich will Sie ihr Leben sehen und erzählt dann, wie es ist, wenn Sie im Bett liegt, in ihrem kleinen Zimmerchen im neu gebauten Altersheim zwischen der Weimarer Klassik und dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald irgendwo im nirgendwo ohne große räumlichen Anbindung an die Welt. Sie denkt dann an die Menschen, die sie kennen gelernt hat. In 94 Jahren waren das so einige und sie lässt die Menschen dann vor ihrem inneren Auge vorbeiziehen. Die Fotographien mit den wichtigsten Personen sind im Zimmer verteilt und helfen der schwächer werdenden Erinnerung auf die Sprünge. Eine gute Übung: Eltern - Großeltern - Geschwister - Ehemann - Cousinen, Nichten und Neffen und Leute in den Schulen, Gemeinden und in den Dörfern und Städten des Lebens. Sie sagt nicht wie Sie über die Leute genau nachdenkt, aber vielleicht habe ich nur nicht genau genug auf die Zwischentöne gehört. Ich nehme mir vor beim nächsten Mal besser darauf zu achten. Noch kann ich Tante Hildegard fragen. Sie erinnert nicht mehr alles, nicht mehr zeitlich genau, aber Sie ist der Blick in die eigene Vergangenheit. Sie ist ein Spiegelbild für mich und ich für Sie. Sie spürt wie wunderbar sich das anfühlt und spricht es aus: „Es ist schön in dein fröhliches Gesicht zu sehen!“ - Ich finde ihre laute und schrille Art so angenehm vertraut. Sie hat sich durchgesetzt im Leben. All ihre Macken und Eigenarten vor den Veränderungsbemühungen der anderen Menschen geschützt und beibehalten. Sie lebt im Herzen fröhlich, ihren treuen Glauben und singt und betet immer noch gern. Sie weiß und hofft, dass Sie eines Tages bei Gott ist und dass beruhigt sie. Sie sagt nichts davon, dass sie bald da hin will. Sie hat noch Lebensenergie. Es ist fast ein bißchen so, dass ihr langweilig ist. Das im Heim leben der letzten drei Jahre hat ihr Mühen des Alltags abgenommen und die überschüssige Energie ist frei geworden. Sie hat den Tod ihres geliebten Mannes Richard weggesteckt und neue Freundschaften geschlossen. Sie gibt immer den Ton an. Sie lässt sich nicht Kleinhalten. Nie. Sie sagt den unfreundlichen Mitmenschen laut und deutlich ihr Mitleid ins Gesicht, was diese Menschen wohl Schweres erlebt haben müssten, dass Sie nun so unfreundlich seien und denen, die unterhaltsam sein wollen ihre Kritik, dass ihr langweilig sei. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und denkt im Traum nicht daran angepasst zu sein. Wofür auch? Im Bad hängt am Spiegel ein Zettel: „Montags Abend Duschen“ - er ist ausgedruckt ohne weitere Erklärung. Es ist wohl eine Art des hilflosen Ausdrucks des Umgangs mit der Altersdemenz. Der Zettel sagt: „Wir wollen nicht jedes mal in Frage stellen, dass einmal pro Woche geduscht wird. Bitte nicht diskutieren, sondern hinsehen.“ Leider wohl nur der hilflose Versuch die pflegerischen Schwierigkeiten der Person mit dem riesigen Selbstbestimmungsdrang sagen zu können: „Sehen Sie hin, da ist der Zettel, das haben wir so ausgemacht.“ Ich bin dankbar für den Dienst, den die Schwestern da verrichten. Ich sehe es ist schwierig und ich bin froh über die Hilfen. Ich frage mich: „Wie geht es mir einmal? Werde ich auch so leben müssen und werde ich auch so dankbar damit umgehen können? Wer wird mein Betreuer sein und für mich die Abrechnungen erledigen?“ Sicher ist es noch lange hin, es kann auch ganz anders kommen. Aber je häufiger ich die Tante da sehe, so in der Lebenssituation denke ich: Das will mir Gott sagen. So kann es gehen! Gar nicht so schlecht, wenn man es annehmen kann.

I ch habe den Arbeitsort geändert. Ich fahre nun täglich nach Weimar. Die Eisenbahn fährt im Viertelstündlichen Takt, die Arbeit gefällt mir. Fröhlich gelaunt stehe ich wieder leichtfüßig auf. Ich gehe noch im Dunkeln des Winters zum Bahnhof, fahre die fünfzehn Minuten Zeitungslesend nach Weimar. Dann verlasse ich das Bahnhofsgebäude und denke immer: hinter mir das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald und vor mir das Hotel Kaiserin Augusta. Vor meinem inneren Auge sehe ich Stephané Hessel durch die Hotelhalle auf mich zukommen. Ein unvergessliches Erlebnis diesen sanften Menschen kennengelernt zu haben. Er, der so eine anregungsreiche Kindheit hatte und dann dann durch sein Wirken in der französischen Resistance in die Fänge der Nazis geriet. In Buchenwald hatte er durch geschicktes Agieren überleben können. Er hat ohne Groll noch lange in seinem Leben jungen Menschen davon berichtet, sanft und leise in der Stimme, aber umso deutlicher in den gut gewählten Worten. Er lebte den Schwur von Buchenwald und er steckte mich an mit seinem Optimismus. Ich gehe weiter die Carl-August-Allee hinab. Schnellen Schrittes, denn ich will mein Tagwerk beginnen. Ich sehe die überlebensgroßen Fotografien der Überlebenden am Ernst- Thälmann Platz und weiter unten am ehemaligen Gauforum gegenüber des Landesverwaltungsamtes sehe ich das Bild von Eva Pusztai, einer anderen für mich beeindruckenden Überlebenden vom KZ Auschwitz. Als Nächstes komme ich zum Bauhausmuseum und freue mich über das Schild zur Platzbenennung: „Stephané-Hessel-Platz“ - wie schön, dass es nach den anfänglichen Wiederständen doch noch geklappt hat. Wie schön hier in so exponierter Lage diesen Namen zu sehen. Wie schön, dass Stephané Hessel überlebt hat und nach dem Leiden so viel in seinem Leben erreichen konnte. Ich erfreue mich an seiner Mitarbeit der UN Menschenrechtscharta. Ich weiß, dass meine neue Arbeit die konsequente Fortführung dieser begonnenen Arbeit nach dem 2. Weltkrieg bedeutet. Dieses in Worte gegossene Gesetzeswerk, diese Selbstverpflichtung nach dem völligen Versagen der Mitmenschlichkeit. Wie viele haben sich nicht zuständig gefühlt? Wie viele haben weggesehen? Wieviele haben nur ihre Aufgabe gemacht? Ich versuche etwas mehr Gerechtigkeit für Menschen zu schaffen, die früheren blinde Flecken zu beseitigen helfen. Jedes Kind soll mit anderen zusammen lernen können. Jede und jeder sein Recht auf Bildung mit anderen zusammen wahrnehmen können. Keine und keiner soll in Ecken oder gar Sonderschulen abgedrängt werden. Eine Mammutaufgabe - eine gesellschaftliche Aufgabe! Alle sollen in ihrer Unterschiedlichkeit sein können, mehr noch ihre Fähigkeiten entfalten können. Ein Teil der Gesellschaft sein. Es ist das komplette Gegenteil von dem, was da oben auf dem Berg geschah, es ist nicht meine Schuld, aber ich spüre die Verantwortung, immer wieder. Jeden Tag! Ich gehe ins Amt. Jetzt um den 27. Januar herum denke ich an die Befreiung Auschwitz` 1945 - ich denke daran, wieviele es nicht wissen. Sie sind mit sich beschäftigt, sie haben Sorgen und Ängste. Aber ich spüre es. Soll ich es sagen? Soll ich die Menschen auffordern nachzudenken, soll ich mir diese zum Feind machen? Mache ich mir sie zum Feind? Wollen Menschen vielleicht aufgefordert werden? Sind vielleicht viele nur sprach- und hilflos, weil so viele nichts sagen? Ach, was soll schon passieren? Es ist doch unser immer wiederholtes Bekenntnis: „Nie wieder!“ Ziehen wir keinen Schlussstrich! Tun wir nicht so, wie die Verwalterin, die nur Sekretärin gewesen sein will. Nehmen wir die Verantwortung wahr. Nehmen wir wahr, dass HJ nicht immer Halbjahr hieß und SA nicht immer Sozialamt! Seien wir im Alltag sensibel. Tun wir, was wir tun können, bauen wir mit, an dem digitalen Denkmal: #everynamecounts - Bad Arolsen Archives Ein Aufruf sich zu beteiligen und dem „muss doch jetzt mal gut sein Denken“ zu entgehen. Der eigenen Bequemlichkeit ein ganz kleines Zeichen gegenüber zu setzen. Die Namen der Häftlingskarten von vielen Orten der Welt - von dem einen Ort zusammenzufügen. Auch hier in Weimar - in diesem Jahr 2023, wohl wissend, dass bald Wahlen sind und wir nicht nichts getan haben wollen. Schauen wir zurück und nach vorn, ohne Schlussstrich! Wir haben es versprochen… Weiterführende Links: Hinweis zu Stephané Hessel: https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Hessel Zur Sekretärin / Stenotypistin von Stutthof https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/bewaehrung-fuer-ehemalige-sekretaerin-kz-101.html Zur Aktion 30.000 Namen in einer Woche von Häftlingskarten aus dem ehemaligen KZ Stutthof als gemeinsames Denkmal zu digitalisieren: https://everynamecounts.arolsen-archives.org/

Ich und Ich zu Stundenbeginn Ich sehe mich im Klassenraum stehen. Ich sehe mich immer von oben rechts im Raum und beobachte mich von außen. Das hat nichts Furchterregendes oder Ungewöhnliches für mich. Es war immer so, ich musste nur erst erkennen, dass die anderen sich nicht so von außen beobachten. Ich bin also immer über mir, leicht hinter mir und zwar rechts. Das muss so sein, sonst würde ich mich selbst ja nicht hören können, denn das linke Ohr ist taub. Ein taubes Ohr ist nicht schlimm, ich bin es gewohnt. Es ist schon lange so. Als Kind hatte ich öfter Ohrenschmerzen und irgendwann wurde dann einmal im Computertomograph ein Nebenbefund erstellt, dass ich Narben im Innenohr habe und deshalb der Schall im Gehirn nicht ankomme. Dann kann ich natürlich nicht verstehen, was jemand links neben mir sagt. Deshalb ist mein äußeres Ich immer rechts oben, hinten, damit ich alles gut verstehe, was es mir sagen will. Um falschen Vermutungen den Wind aus den Segeln zu nehmen sei der Vollständigkeit halber hier angemerkt, dass in dem Computerbild des Schädels nicht zu sehen war, dass ich verrückt sei. Es war aber ein Tumor auszuschließen und der wurde es. Mein Kopf ist, bis auf die Narben im Innenohr und der damit verbundenen einseitigen Taubheit, demzufolge ganz normal. Ich sehe mich vor der Klasse stehend. Ich sehe desinteressierte Kinder. Schlimmer die Kinder ignorieren mich. Ich stehe in dem viel zu großen lang gezogenen rechteckigen Raum. Die Höhe ist fast vier Meter, ein riesiges Schallvolumen. Mein Ich sieht mir zu, wie ich beginne, mich zu ärgern, weil sich nicht automatische Ruhe einstellt. Das Ich ist, seitdem der große Fernseher in der rechten Ecke hinter mir hängt, etwas höher gerückt. Es schmunzelt über meinen immer gleichen Erregungsszustand. Ich rede mit mir: „Warum sind die Kids nicht ruhig, wenn ich als Lehrerin hier stehe und den Unterricht beginnen möchte?“ Es lacht vieldeutig. Ich sage laut und deutlich zu den Kindern: „Bitte öffnet die Fenster, packt aus und legt die Handys weg!“ Ich versuche es freundlich zu sagen. Meine Stimme ertönt fast kreischend, weil es so normal ist, dass keine Ruhe einkehrt und ich mich ärgere. Ich will nicht vor die Tür rennen und den Raum nochmal betreten müssen, um die über 120 Jahre alte Klassenraumtür hinter mir zuzuwerfen, damit mein Kommen bemerkt wird. Ich will nicht schreien. Ich spreche einzelne Schüler direkt an. Max: „Leg` dein Handy weg, sonst nehme ich es!“ Moritz: „Öffne doch bitte einmal die Fenster!“ Pippi: „Höre auf mit deiner Nachbarin zu reden!“- sie erwidern ohne den Gleichklang und die Dummheit ihrer Worte zu erfassen: „Warum immer ich?“ - Ich bin erstarrt. Ich frage mich, wie lange muss ich mir das gefallen lassen. Mir gefällt es nicht. Ich will nicht als Bittsteller des Staates gestellt sein vor unwillige Wesen, die den Sinn des Lernens nicht im Ansatz aus intrinsischer Motivation ziehen. Sie wollen zocken, ihre Ruhe, sich miteinander beschäftigen. Mein Ich sagt: „Du bist ein Störfaktor in ihrem Leben“ - ich bin noch entnervter. Ich rufe stimmschonend ein kurzes: „Ruhe!“ und ergänze dann: „Ich möchte beginnen!“ Oft geht es los und jemand fragt: „Kann ich die Fragen stellen?“ Ich bin erleichtert, ob der Einsichtsfähigkeit und der Beendigung der unguten Ausgangssituation. Mein Ich sagt von oben: „Es geht doch nichts über Rituale.“ Ich lächle mir zu und fahre nach den Eingangsfragen mit einem neuen Thema fort…Frohe Weihnachten 2021!